作者|James

从画师圈控诉AI绘图是“抄袭”、“尸块拼贴”,到近期自媒体圈惊讶发现有同行一天可以用AI洗稿7000篇,再到Sora横空出世让影视人惊呼“电影不存在了”……AIGC自诞生之日起便争议不断。

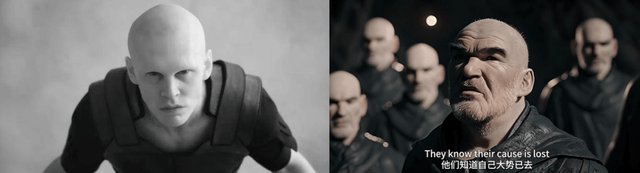

近日,最新的情况则是在一场“全球AI电影马拉松大赛”上,一个名叫《汪洋战争》的入围AI短片因为在人物、场景、机械、风格等众多设定上都和和《沙丘》相似而引发争议。

其实也不止这个比赛,也不止《沙丘》 ,像皮克斯、《流浪地球》、《星球大战》、《赛博朋克2077》都是被模仿的重灾区,其中不少拿到了奖项。

如果这些仅仅停留个人习作上还好,但类似大赛都有商业化背景,版权争议如影随形,就有人表示“现在很多作品都是用AI把其他成熟电影剪碎了再拼上”,可以说借创意、“扒”分镜,逐帧转AI特效,都是AI圈已经普遍流传的做法。

此外AI视频还有一种典型的制作方法,就是先实拍视频,后转为AI视频并拿去参赛,更有不了解AI圈的人,或认为这是“加一层AI滤镜”,或认为现在AI视频是“阳澄湖水洗大闸蟹”。

近期关于AI争议更大的则是360发布会的“古装女事件”,简单的说是360用了开发者DynamicWang制作的LoRA模型绘制了一张图未付费。

对此,360 产品经理梁志辉回应称,在模型基础上生成图片不属于复制粘贴类的“盗图”:

“你用来训练模型的图片都有版权吗?那么模型的版权归属,模型生图的版权归属,又如何界定呢?”

可以说,在知识产权“保护人类劳动”和“鼓励技术创新”这两个目标出现“左右手互博”的局面时,我们又该如何做出权衡?中国是全球AI领导者之一,在法律实践方面也已经出现了不少判例,同样处在全球探索的前沿。

人们已经知道这一波AI的原理,以及易出现幻觉等特性,使得它在法律、金融等需要高度精确的行业应用受到一定限制。然而另一方面,在需要发挥创意和多样性的领域,AIGC则继续大放异彩。这就使得文娱、影视等创意行业,首当其冲地受到影响。这些行业,正是娱乐资本论持续关注的领域。

所以,我们的读者作为受到AI冲击最大的一批人。视智未来·娱乐资本论希望客观地反映目前争议的全貌,以便帮助文娱从业者准确应对这个与AI共存的新时代,并在这场大变局中找到自己的位置。

用提示词做的图,有版权吗?

让我们首先将目光聚焦在DynamicWang和360之间的纠纷。

围绕AI生成图片领域的著作权问题,法律界存在不同观点。有律师认为,如果用户仅通过AI图生图功能生成内容,且没有对某个版权作品进行指向性修改,那么可能不构成著作权侵权。不过,此前的一起判例提供了不同的视角。

一位短视频网红博主发现,她身穿古风汉服出镜的视频,被一款“AI视频换脸”微信小程序用作换脸模板。法院经审理认定,尽管面部形象被替换,但视频中未被修改的装饰装束、肢体动作及场景细节等仍使身体形象具有可识别性,指向原告本人,因此被告的行为侵犯了原告的肖像权,应承担侵权责任。这个案例强调了肖像权的核心在于“可识别性”,而不仅仅是看脸。

AI作图 by娱乐资本论

在DynamicWang一眼就能认出图片的相似性,以及360方面首先找到他致歉等情节的基础上,很大可能会建立起“可识别性”。不过,然后呢?

如果原图直接是人类实拍或手绘的作品,事情的走向已经很好区分。问题在于,此处的原作是一种能批量生成相似图像的“模型”。对于这个问题,中美两国的司法实践体现出不同的走向。

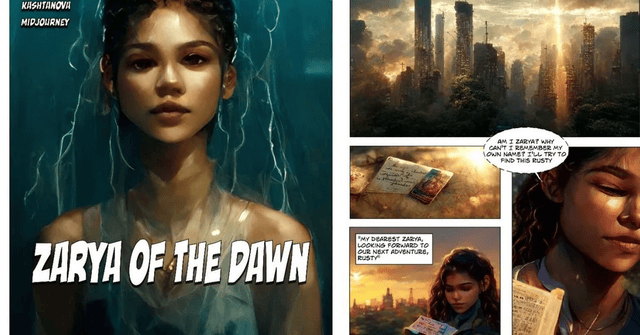

美国对AI技术及使用者明显更为苛刻,他们的相关指引严格限制了“人类作品”的判定。有人使用Midjourney生成了一系列科幻主题的图片,并制作了一个画册《Zarya of the Dawn》。画册中,作者挑选和排列了一部分效果更好的图片,并配上了自己的解说词。版权局得知她使用了AI工具后,撤销了登记。

经过反复扯皮,最后的结论是,允许这本书作为一个整体登记版权,但受版权保护的部分,仅限于作者自己写的那些文字,以及她对图片的排列组合;构成此书核心的图片本身,仍然不受版权保护。

在国内,北京互联网法院之前判定一张文生图作品拥有版权。判词指出,AI绘画作品满足属于“智力成果”以及具有“独创性”两个要件,便具有著作权。长期关注AI立法、司法相关议题的法学博士林华提到:

“判决一发布就被淹没在几乎一边倒的批评中。典型的批评在文章标题就开始‘驳’”判决,定义‘错判’,或者反复强调‘非常意外’、应当‘驳回原告’,最有趣的是评论区可以看到‘社会舆论四起,翻盘也极有可能’之类成群留言。”

此案对“智力成果”的判定,主要针对提示词(prompt)和参数的构建。在一年前,文生图的技术特性决定了在使用Stable Diffusion等产品时,不得不严格依赖提示词。提示词的单词改动、数值改动等都有可能生成截然不同的效果。而严格复制粘贴一段提示词,且不做任何改动,生成的图片相似度会很高,虽然也不是一模一样。

在那个特定时期,需要生成一张好照片使用的提示词,需要人类绞尽脑汁精心设计,乃至出现了提示词商店这种产物。一则典型的提示词“咒语”如下图所示。

不过,现在文生图工具在用户输入方面越来越傻瓜化,即使完全使用自然语言进行描述,也能得到比较理想的图片。此时,SD绘图并没有“失传”,反而因为LoRA模型具备的更高可控性,在出图效果一致性方面仍占优势。现在的LoRA作用及地位和当时的提示词是类似的。

作为将脑海中的影像化为成品的中间环节,研究AI表达技术的创作者们,毫无疑问地付出了脑力劳动。包括在liblib等网站上分享LoRA的作者们,他们正是通过自己的努力,以及机器使用的算力,使得一些原本靠运气才能生成的效果具备了更强的稳定性;同时,也解决了SD以前对于人种、性别、文化差异方面的刻板印象,增加了AI绘图的多样性,使其变得在商业上更加可用。

究竟是保护人类用一笔一划画出来的作品,还是保护一次又一次炼丹抽卡、逐字逐句敲击出提示词的劳动?当这两种不同的人类劳动发生碰撞时,学界的争议也没有停止。

在接受娱乐资本论采访时,林华补充说,在这个问题上,360方面论及“模型的版权归属”,在逻辑上是混乱的,这意味着他们自家的AI绘图产品,也不能免于训练时无意中“侵权”的指控。

本案中,创作者提出希望360以10倍价格购买模型,并另行支付赔偿费用。360方面认为这一要求超出了合理范畴。林华认为,基于企业授权与个人授权量级不同导致的授权价格差异,本身是合理的。360想通过购买授权来解决争议,费用当中实际上包含了和解费用,这是正常的商业行为。

当AI开始“临摹”好莱坞大片

不仅仅是文生图出现争议,在视频生成方面,娱乐资本论也发现,目前处于起步阶段的AI视频生成创作者,采用的方法可谓“百花齐放”,其中有一些方法的争议还不小。

几天前,产品经理纯银发微博指出,一些创作者在制作“文生视频”时,会直接将电影或真人实拍视频的画面,通过AI技术转绘为不同风格,以确保视频表达的精确与连贯。

“效果看起来很炸,跟传统视频可以掰手腕……不,这就是传统视频过了一遍 AI 滤镜。这样的视频最近参赛,拿奖,失德。昨天跟朋友聊天时说,这不就是阳澄湖水洗大闸蟹嘛。”

众所周知,本轮图像或视频生成的技术发展到现在,尚未彻底解决角色一致性问题。这是大模型“幻觉”在多模态上的一种体现。近半年来,人们主力使用的Midjourney或DALL-E等,通过图片seed、局部重绘等方式,来尽可能规避目前的一致性缺陷。然而,以上这些手段都比不上直接在高质量的原素材基础上生成的效果更好。

如上所述,一些创作者会采用实拍视频拆帧后转绘的方法。也有人在制作一部电子设备的宣传片时,先把设备造型扔到3D软件Blender里建模,然后再把传统方法生成的建模视频拆帧,放到AI当中生成风格抖动,但造型和动作稳定的图像。

更普遍的做法是直接转绘由真人实拍的视频,特别是抖音/TikTok平台的网红跳舞片段。整个过程中,人物的步态和舞姿保持不变。

如果不是从原视频开始转换,而是将跳舞者的动作在动作捕捉工具里“手搓火柴棍小人”做成3D动画,然后再转AI,是不是就消解了直接盗用真人素材的指控呢?

之前的各种法律手段并不保护舞姿,所以“模仿秀”才能带来舞姿的走红。娱乐资本论此前报道过,阿里通义的“全民舞王”上线后,最火爆的用法就是让照片跳“科目三”,这种做法也没有太大争议。

不过,再往下一步,事情就会变得复杂。

动画导演“闲人一坤”使用AI技术创作了一部名为《山海奇镜》的大电影预告片。然而,他发现“文刻创作”利用AI复刻了一个高度类似的作品,就此提起诉讼,此案一审在进行中,尚未宣判。

“闲人一坤”主张,尽管AI技术帮助他节省了时间和人力成本,但整个创作过程中AI仅作为一个工具,核心创意和后期编辑工作仍然依赖于人工。他认为,即使AI参与了创作过程,作品的著作权仍然属于他,因为作品体现了他的独特创意和审美表达。

此案中,原告希望证明《山海奇镜》在创意构思,脚本撰写,机位设定,乃至具体提示词撰写等方面具有独创性。而这些工作,在AI兴起之前的电影工业里都能找到对应位置——编剧、角色设计师、故事板艺术家、摄影师等。

一幅静态图像,只需要考虑画得像不像。一部有情节的电影,则需要考虑人设、情节、镜头、服化道等诸多问题。特别是现在,一致性问题已经受到足够重视,但对创意和设定的借鉴模仿问题,还往往被人们忽略。

就好像程序员一定要先写一个“Hello World”一样,拿到文生图工具的人最早用来测试的指令,都是画个《蒙娜丽莎》《戴珍珠耳环的少女》。在视频生成的初期阶段,模仿名作、大作的行为也不少见。

娱乐资本论观察了全球AI电影大赛的一款入围作品,比赛的一等奖奖金是2.5万元。不少网友认为,这部作品是借鉴了电影《沙丘》的意境及镜头。作为改编自国内科幻小说《汪洋战争》的作品,原作并没有指定的特定环境,被改编者选在了与《沙丘》类似的中东地区,使整部片体现出与《沙丘》相似的异域风情。

在早前的其他形式作品中,关于人设、剧情、场景、分镜的“抄袭”指控也有不少案例。

在接受娱乐资本论采访时,林华明确认为本案例中DynamicWang用AI模式生成的内容具有独创性,受版权保护。林华并认为:

“即使是在原作基础上再创作,对二次作品的利用也需要原作作者授权,何况这种显然是剽窃。”

对何为著作权法保护的“表达”,林华认为通常情况下“创意+技巧=表达”,即艺术表达是创意通过绘画等技巧展现出的结果。林华并觉得纯银提到的逐帧重绘行为“就不止抄创意,是直接抄表达,改格式而已。”

尽管来源视频的原作者可能不会注意到,以及追究此事,但是林华认为,“权利人追究与否不是法律问题,追究有没有依据才是(法律问题)。”

如果作为教育、研究、个人休闲目的,用AI“翻拍”好莱坞大片可能无可厚非,但用来赚钱,或许是另一回事。

纯银指出的情况,直指当前正在蓬勃开展的诸多AI视频大奖赛活动。这些活动通常由赞助商出资寻找效果更好的艺术创作、商业广告短片、文旅宣传片等,同时挖掘有潜力的AI创作者,他们比其他人更善于使用手头的多种AI工具实现产出。

关于此事,故事接龙(StoryStorm)发起人宋东桓对娱乐资本论说。“我们AIER春季赛第一名也是转绘,但是如果你真的熟悉这个生产流程,这方面其实没有争议。”

“转绘片并不是拿了个真人片来转的,虽然你可以这么做,但是对于有制作要求的AI影片,在拍摄阶段就是做好了用转绘方式来做后期的准备,并且转绘过程中也要调用很多不同的图像模型。”

故事接龙是国内AI视频创作者社区之一,宋东桓见证了视频生成如何从试验性的小众技术,逐步成长为一个新兴产业。

根据宋东桓此前的介绍,AI画图创作者现在是数千万应用者的量级,AI音乐创作者到了数百万的量级;AI视频的浅度创作者是数十万的量级,但是经常做片的人其实也就是几万人。

他指出,传统制片流程复杂,价格昂贵。对比来看,AI短片流程简化,基本分四步:写故事、出分镜、图生视频、剪辑配音包装,可大幅降低经济、时间和沟通成本。

“故事接龙社区中上百名AIGC创作者,个人创作和商业项目每分钟视频分别需10小时和50小时工作时长。”

从5月份开始,故事接龙联合多家机构,每季度推出一个AIER系列比赛,春季赛是其中的首场。这场比赛的规则中写道:

“AIER赛与社区的其他类型比赛均不相同,我们对参赛影片题材、时长、技法、类型均不设限制,并且不介意您的参赛作品已参加过别的比赛。”

从比赛的赞助商——Dreamina、MiniMax、Morph Studio、LensGo.AI、YoYo、赢联数科、灵境智元——当中,我们也能看出业界对“AI短片”制作工具的大致定义。但这个列表并不是一成不变的,从最早的SD/MJ,到HeyGen、Runway、Pika,它一直在不断延长。剪映的Dreamina之后,很显然要轮到快手的可灵进入这个工具名单之中。

宋东桓对娱乐资本论说:

“AI视频的技术是一直在进步的,必须抱着开放的心态迎接内容,不能有门第之见。3D辅助、真人转绘、DiT架构、传统I2V、Style Transfer、高斯泼溅/Nerf、补间动画……啥好用用啥。我们会在参赛要求里说明必须AI,但不限制是哪种AI,这个细分起来太多了。”

当然,如果仅仅是用Topaz Video AI给视频提升一下清晰度——这当然也使用到了某种AI技术,但就不能算作AI短片了。宋东桓说,如果有疑问,组织者在审查阶段就会找创作者聊。

到底什么算“AI应用程度”足够,这个问题答案是处在一种渐进的光谱中的,尽管比赛组织者的宽容度非常高,但有些中间地带的技法难免会引发争议。

“有一类AI动画是用Midjourney做图片,再用传统MG(运动图形)动画的方式来做。这种工作流是否够AI是存在一定争议的,但这类短片的完成度一般都是非常高的。”

AI+MG动画这种手法,在文生图因为MJ而初步火爆,但文生视频还只是存在于理论上的一年多以前,这种做法是人们最先尝试的AI短片途径。相当于AI出分镜,然后再转成动态漫。“现在这种工作流的效果更好了,不仅仅因为MJ提升了,骨骼绑定动画受到AI的影响也变得更好用了。”宋东桓说。

“但是在现在这个时间点,我们觉得无论什么样的工作流,都是可以接受的,大家殊途同归。大部分人认识AI短片的时间也还不到一年,这时最好的心态就是开放。”

如他所讲,故事接龙StoryStorm举办AIER系列季赛的目标,就是单纯地选择出这个时间段国内最好的AI短片作品。毕竟这个新生的领域距离真正意义上的商业化还有一段距离,充其量也只能说是看到了地平线上的曙光。只有不拘一格地减少对于具体工作流的条件限定,今后才有希望看到现有工具一次又一次被使用者突破极限。

在AI视频生成技术尚无突破性进展,也不能替代真实摄影机的当下,正是那些看不见,也不被关心的部分——人设、场景、运镜、服装、台词、配音等等,构成了目前AI短片竞争力的全部元素。而对这些元素,到底应该如何界定其中的人类劳动并加以保护,正需要通过不断涌现的判例,来获得比现在更明确的厘清。

是群起抵制,还是加入其中

在AI创作当中,借鉴、模仿、致敬、抄袭之间的界限显得尤为模糊。这是一个行业规律普遍性和AI特性相结合的问题。

各种艺术形式的发展,都意味着对已有的成果重新排列组合。比如绘画中的临摹,对歌手声音的模仿秀,以及同人文。

历史会押韵,但不会简单重复。在创作者数量有限的年代,他们必须结成一个稳固的共同体,比如工会,行业协会等。在这个小圈子内,人们之间可能都认识,有些争议可能在发生之前就被解决了。

AI时代,人人都是创作者。原先那些前辈们也许心里想过,但没有尝试的各种侵权可能性,现在都冒了出来。

绘画领域是最早爆发人机矛盾的领域之一。大量人类画家强烈抵制AI使用他们的作品进行LoRA训练。有些艺术家从大平台出逃。

Cara 由摄影师张静娜于2023 年10 月推出,旨在成为DeviantArt 和ArtStation 等网站的替代品,保护艺术家图像不被用于模型训练。最近几天,Cara 的用户数增长了两倍,从不到10万增加到超过30万。

之前也有一种技术Nightshade号称能帮助画师维权,处理后的画作在投入大模型后会“毒害”AI。这项技术发布后反响热烈,但后续效果如何尚不清楚。

现在的创作者,可能相比于纠结“侵权”两个字,更关心自己的劳动能否获得合理报酬,能否让创作成为一种足以谋生的职业。

在去年的好莱坞大罢工期间,平常被人忽视的小配音演员也是重要的参与者。如果他们因为家境窘迫,不得不签下协议,永久出卖自己的声音,可能获得一次性的较高报酬,但买断了往后余生的相关收入。

如果可能被完全替代,人类艺术家就是不折不扣的AI受害者。但另一方面,如果原作者可以授权使用AI,这可能会带来另一笔睡后收入,一些艺术家也乐在其中。

今年3月,在CNN的一次罕见采访中,音乐人比利·乔尔(Billy Joel)对AI表达了高度兴奋,他授权制作的一个新视频,重新创造了乔尔在不同阶段的形象,他称之为“超然体验”。乔尔数十年来的首支单曲《Turn The Lights Back On》在2024年格莱美奖上备受瞩目。由于年事已高,前辈们的声线可能不再适合重现巅峰状态,但AI的出现使他们可以继续作曲,假装自己还在年轻时侯。

动画电影的技术先驱皮克斯,参加了去年8月的SIGGRAPH图形学顶会,并披露他们有些制作流程用到了可以被称之为AI的东西——但不是我们很熟悉的那种。他们用一个原始的火焰动画喂入神经网络,以生成具有特定造型的火焰。

皮克斯还有其它的程序化、生成式或风格转换工具,比如重新着色风景以适应画面情绪,或者用从“英雄”手绘中变异而来的独特建筑填充城市街区。但是,“如果有人告诉你皮克斯使用AI制作动画电影,那是错误的。”皮克斯的坎尤克(Paul Kanyuk)在演讲中斩钉截铁地说。

好莱坞是影视工业的终极考场。在这个战场上,对于视觉效果中的AI应用还非常谨慎,因为如果处理不当,作者和观众都有可能反弹。到目前为止,出现AI的地方仍然只是一些边角料,比如背景、海报乃至片头动画。然而,国内外的业界都意识到,全流程AI电影迟早会出现,并且呼吁为此做好准备。

执导多部超级英雄电影的扎克·施耐德对AI电影不太担心。他认为,电影的成功依靠导演与编剧的个人触感和创造力,这是AI无法替代的。但他并不排斥未来尝试与AI合作。

AI不能,也不应该以替代人类艺术家作为目标;反过来,现在的人类艺术家都应该尽早尝试将AI融入自己的工作流,或在挑战出现时进行适当的应对。

根据尼尔森旗下“国家研究集团”(NRG)的一项新研究,大多数在“创意阶层”工作的专业人士已经在使用生成式AI,17%的人表示经常使用。这些从业者使用AI的概率是普通人的至少两倍。NRG是美国动画电影产业中市场调研的头部机构。

在4月份的北京国际电影节上,美国电影摄影师学会前主席奥斯特鲁姆(Kees Van Oostrum)提醒创作者要保持创作过程中的主体性,不要被技术所奴役。

“只要人类还有许多问题想问、想回答,就不会停止拍电影。至于人工智能,在加速之前不妨慢下来想一想。”

提示词、设定、分镜、声纹……还有在此之上的创意和灵感,这些核心来自于人的思考的东西,是帮助AI艺术创作闪光的点睛之笔,是人类艺术家的价值所在,也是人类智慧的结晶。