作者|莉拉

刚破30亿播放的《盛夏芬德拉》余热还没散,同属马厩制片厂的短剧《一见钟情》又冲上来了,上线一天时间红果热度值破了7000万。这部剧里,女主王格格和因《盛夏芬德拉》爆火的男主刘萧旭一样,都是公司自家签约演员。

短剧早从“有剧本就能拍”,变成了 “攥着演员才敢开戏”的抢人战场。演员也不再是“用完即走”的配角,而是剧集流量、分账能力的核心影响力。自家签约演员演自家戏,成了越来越常见的事情。

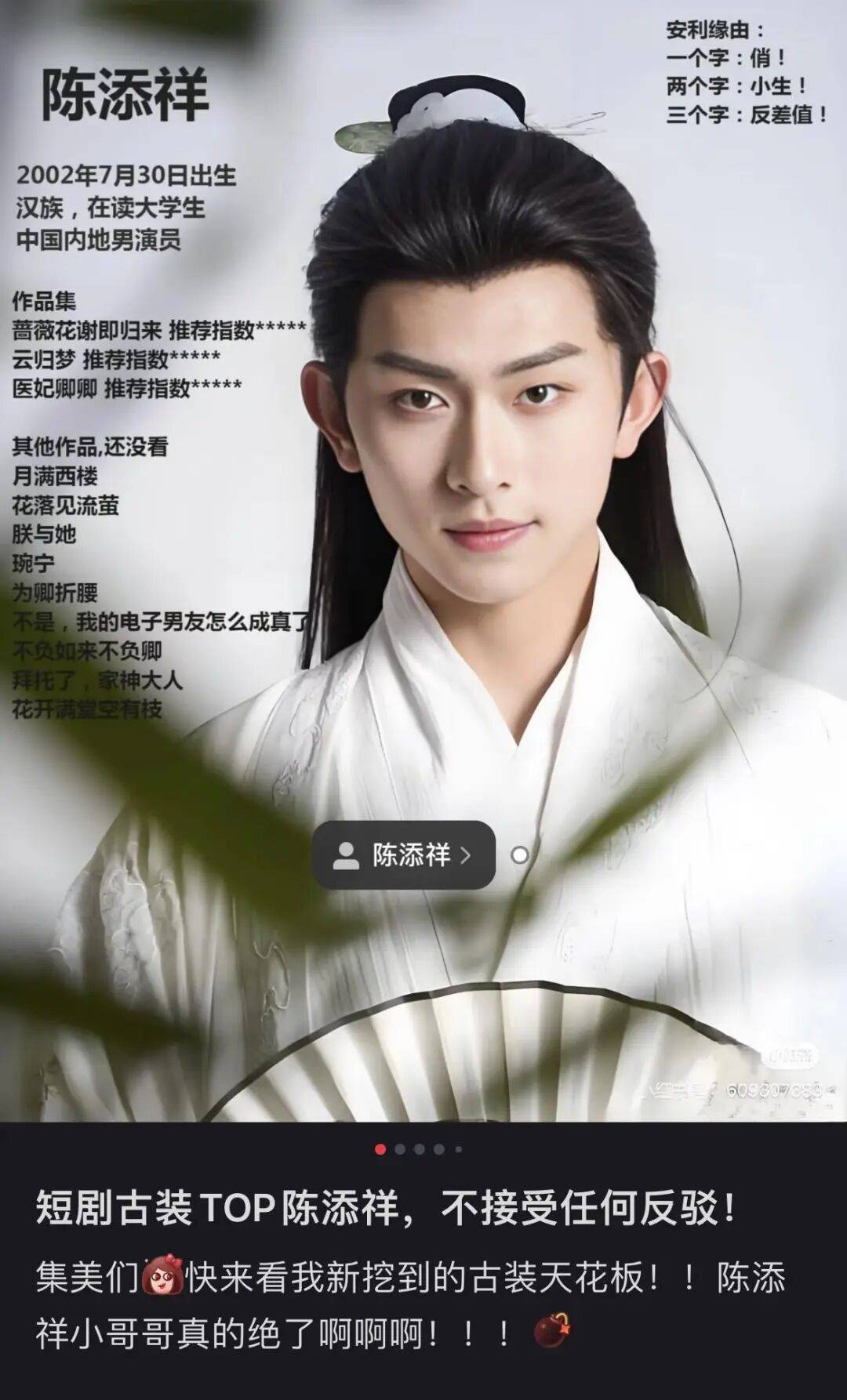

这一年里,柯淳爆火让短剧演员初见“明星效应”,头部们片酬上涨、档期难约,于是,各家公司开始“锁人”。头部演员成了香饽饽:听花岛把李柯以、曾辉、韩雨桐握在手里,系列剧敢搞“全明星班底”;凡酷文化的陈添祥,凭《月满西楼》白发造型出圈后,红果粉丝涨破120w,档期排到了明年。

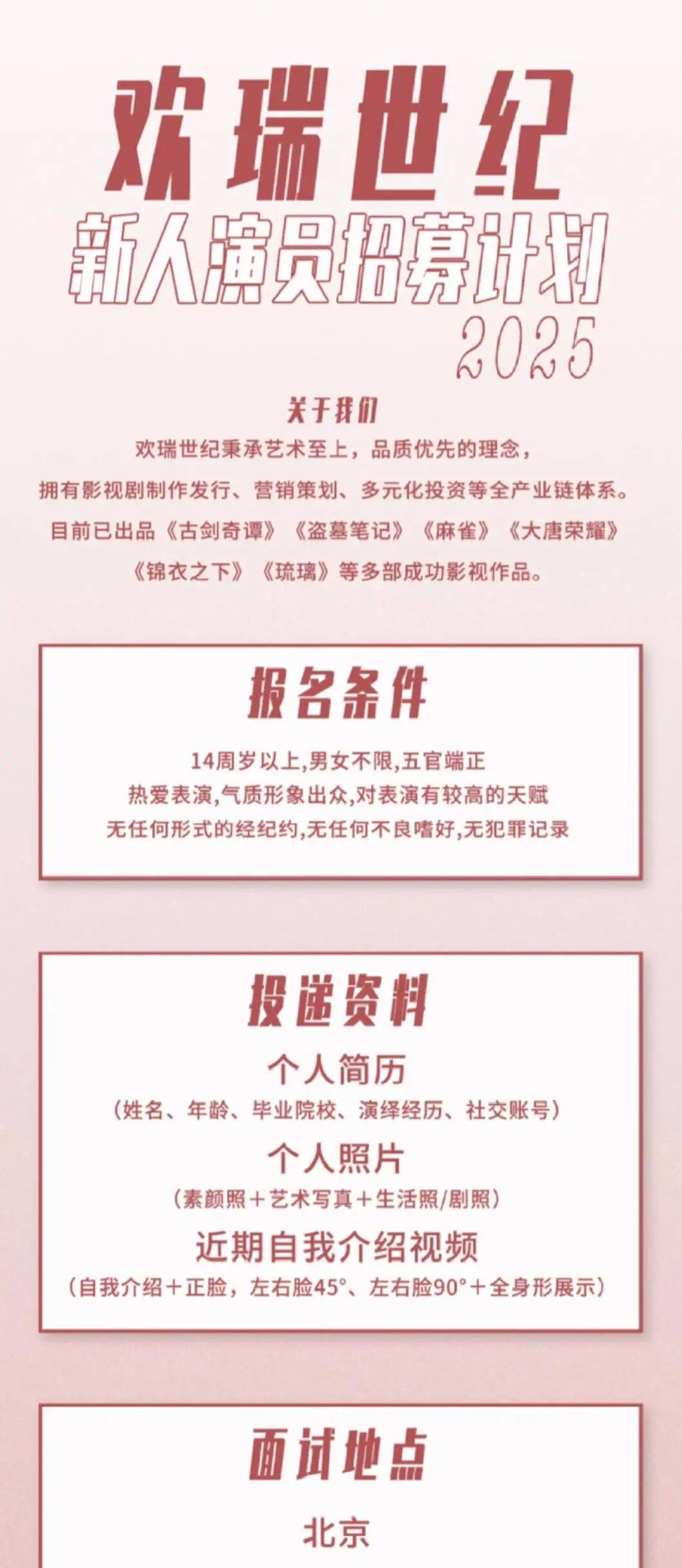

横店的星探比演员还忙,蹲在片场门口递名片,就为抢刚露脸的新人。各家经纪部门也各显神通:欢瑞的 “新生计划”收到24000份新人简历,签下100多人,将新人们纷纷投入短剧中”以演代练“;点众旗下的河马星驰,从合作演员里签人,要争取在Q4实现签约演员覆盖公司剧集主演……

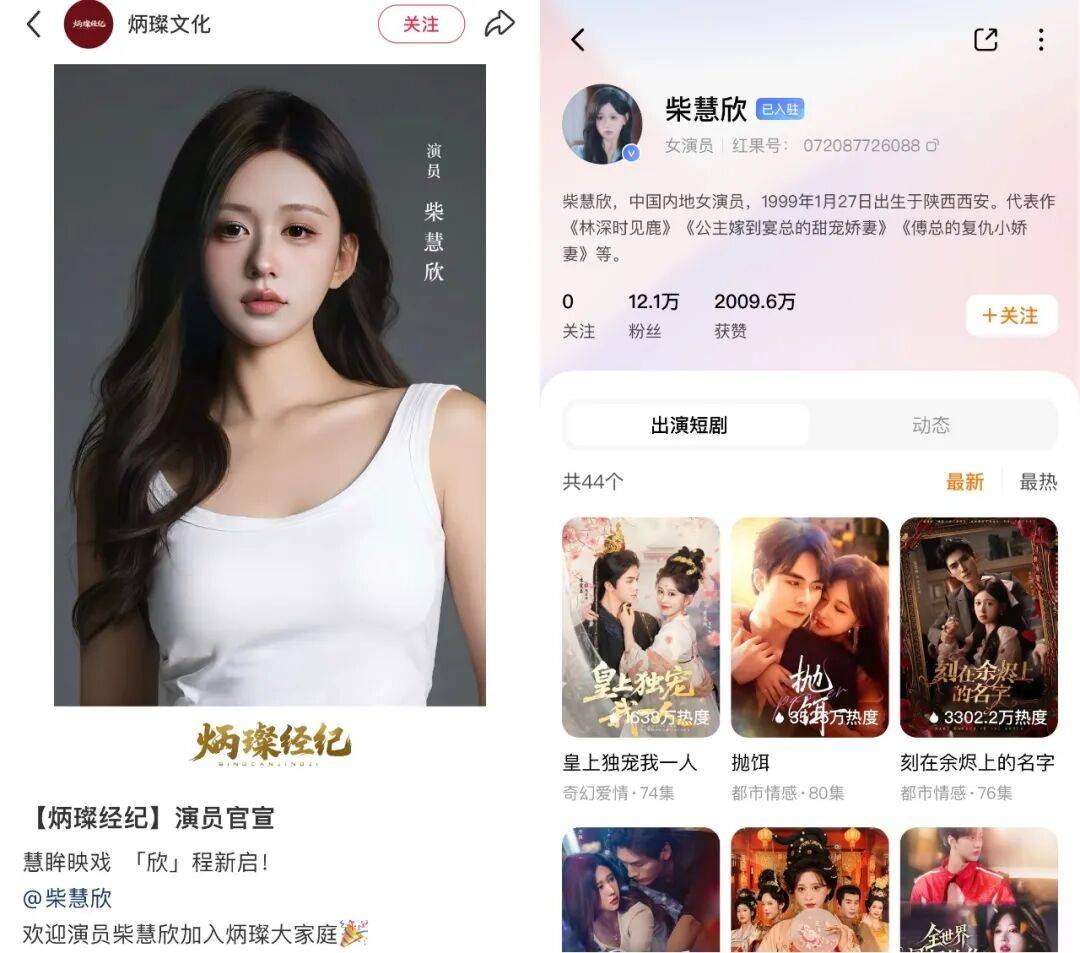

就在今年,黄晓明也入局短剧经纪业务,成立了公司“炳璨文化”,从8月到现在,这家公司已签下5个新人演员,其中最火的柴慧欣,红果粉丝数也仅有12w。

热闹背后的门道才刚露出一角,毕竟现在谁都知道短剧在抢人,但抢来的人能不能扛剧?演员是选签公司求稳还是单打独斗?科班生和非科班又怎么各凭本事抢机会?

只能说,这场围绕演员的新博弈,刚刚开始,就已经硝烟四起。

公司签约战:人海战术 “铺产能” VS 头部策略 “抓流量”

放在两年前,短剧行业逻辑完全不同——那时大家更依赖剧本和剧情,演员只是市场里流通的资源,没有固定的头部阵容,更谈不上二八效应。哪怕是小有名气的演员,也可能今天接 A公司的戏、明天拍B公司的项目,号召力远不如当下。

从红果成为短剧内容最大的供应平台、《好一个乖乖女》爆火出圈开始,一切变了。短剧演员的明星效应第一次凸显,片酬跟着水涨船高,头部演员有了自己的号召力:柯淳、王小亿、李柯以、曾辉这些名字开始频繁出现在“爆剧”里,找他们的戏越来越多,档期也越来越难敲定。

但短剧历来是个“高产能”的行业,月产二三十部短剧的高频节奏,对各家公司来说是家常便饭,演员片酬高得预算难以负担,演员档期排不上,几乎成了每个制作方都面临过的问题。

这种变化倒逼很多公司开始用“人海战术”填补产能缺口。

欢瑞世纪从去年开始进入短剧市场,公司旗下抖音账号“星恋剧场”和“凤麟剧场”累计播放量超过30亿次,总粉丝量达到230万。

在短剧业务迅速增长之下,他们在扩大自己的演员储备。目前欢瑞世纪旗下的星链Art Link签约新人演员超100人,麦芽也在今年签约了60 +演员储备,点众旗下的艺人团队——河马星驰也有也在一个季度之内签约了30+演员支撑产能。

这种策略的核心逻辑是“以量换稳”,同时在成规模的演员储备中跑出每个演员自己的赛道。其中有很大一部分在短剧赛道闯出了人气。

欢瑞通过“新生计划”构建起庞大的新人筛选体系,“三年来收到约 24000 多名新人演员报名,用互联网工具和大数据分析筛选,再通过线下面试定人选”,欢瑞世纪数据中心&星链业务负责人张韦表示,“我们会优先让新人参与自产项目,以演代练,在一个个剧组里积累演技。”

河马星驰则更强调“产能匹配”,负责人张珏赟表示他们签约的更多是热爱表演的新人,对于“是否是头部演员”并不是最重要的考量,“我们更看重演员对表演的热爱,而不是过往名气。”他们有自己的一套演员选择逻辑:优先从点众短剧的合作演员中筛选,先通过短期项目观察演员的敬业度、角色完成度,再逐步推进签约意向,避免 “签而不用” 的浪费。

演员刘博洋的签约就是典型案例:他通过《女高手来整顿恋综了》这个项目和点众合作,随后连续又合作了多部剧。他的潜力、演技与敬业程度被河马星驰看重,同时与点众团队合作过程中“会觉得他们公司的氛围好,大家都很积极正向,很平等,同时也知道点众是很大的内容平台”,所以愿意从单打独斗,转向签约河马星驰。

目前河马星驰已签约刘博洋、白野以及从长剧转向短剧的李泽等演员,“我们目前签约演员的目标是Q4能完全支撑起自制剧的主要角色”,且采用全约与独家约结合的灵活模式,适配内容生产的需求。

与“铺量”不同,另一批公司选择聚焦头部演员撬动流量,走出鲜明的头部路线,优先签约能扛剧、带流量的成熟演员。

听花岛签约的17人中,6个演员红果粉丝量在50w以上,《十八岁太奶》系列主演李柯以、曾辉在红果平台分别拥160w+、127w+粉丝。与马厩制片厂深度绑定的艺粲影视传媒旗下有王格格、刘萧旭,刘萧旭最近因《盛夏芬德拉》大火,持续霸榜红果男演员热度TOP1。

凡酷文化的签约演员里,陈添祥是今年人气增长势头最猛的短剧男演员之一,他和岳雨婷三搭主演的《月满西楼》《蔷薇花谢即归来》《双面权臣暗恋我》,让男女主都成了短剧头部,其白发造型在短视频出圈,到目前红果粉丝数已突破120w。

长剧领域的制作公司里,欢娱影视算是最早布局短剧内容以及短剧演员的公司之一,他们签约的滕泽文(《重生之我在八零年代当后妈》)女主)、刘擎(《妖妃在上》男主)都是短剧头部的演员。在艺人的规划上,他们并不局限于这些演员在短剧发展,更注重长期适配,“我们不太让演员去参与短期博眼球项目,会筛选与艺人发展匹配的头部资源,既拓宽戏路,又在剧组磨练演技。”

虽然有所偏重,但对于大部分公司来说,策略是复合的:既保留新人培养的成长空间,又兼顾头部挖掘,保证产能的情况下,又避免在头部竞争中输了流量,毕竟产能决定生存,流量决定发展上限。

演员选择题:签公司“求长线” VS 个人工作室“谋灵活”

演员刘博洋至今记得2023年初独立接短剧时的窘迫,接到并不适合他的男频角色,也得转换想法硬着头皮演下去。很长时间内,他处于野生野长的状态,每个月1到3部戏,基本可以支撑自己的生活开支。直到与点众团队合作后,他感受到 “有人帮你规划角色、做新媒体包装” 的踏实,最终他选择签约河马星驰。

这种从“野蛮生长”到“找到组织”的转变,正是当下许多短剧演员的选择——有人靠公司稳定拿资源,优先拍公司内部的戏,有人建立个人工作室赚灵活收益,两条路的分野越来越清晰。

在娱乐资本论统计的头部演员签约的情况中,50%的头部演员签约了公司,剩下50%多是自己建立了工作室,或以个人团队的方式在行业中扎根。

对成熟演员而言,公司是"长线跳板"的关键载体。海西传媒集团副董事长,福州外语外贸学院海西文化传媒产业学院校外副院长蔡俊涛,向娱乐资本论表示:“短剧艺人周期通常很短,如果不主动转型,会面临一定审美疲劳的困境——短剧新人的持续涌现与更替是不可逆的市场规律。所以短剧走红只是起点,后续的宣传曝光、精准的营销策略以及优质资源支持,才是决定艺人能否实现长线发展的因素。而这些因素这正是优质团队所能提供的系统性保障形成可持续的成长闭环。”

海西传媒就有一条“短剧--综艺、长剧”的双向转换的灵活链路。海西传媒从长剧、综艺选拔、签约、培养的艺人可以通过拍摄短剧增加日常曝光度。去年由海西传媒出品的运动少年励志成长类《我的主场》就签约了篮球选手刘卓杰。在今年他就主演了《凛风知我意》《穿书后,带着系统攻略神秘反派》等短剧。而海西签约的新人演员,也不排斥通过短剧创作积累作品履历与演技经验,形成"以短促长"的良性成长模式。

而对于新人演员来说,签约公司的比例会更高,毕竟公司可以算得上“全链路”的外挂,除了公司有稳定的短剧资源可以保证演员持续进组,同时成熟的经纪团队还会给到宣传支持。星链Artlink会为新人“配宣传+新媒体团队”,在剧里剧外都会保证曝光,甚至用数据化系统规划档期,对演员的剧组表现、业务能力做出评估。

同时,无论是短剧公司还是长剧公司,内容团队都能够在一定程度上规避“风险”。欢娱、海西、欢瑞、河马星驰等都有自己的剧本评估团队,为演员把关“递过来的本子”,涉及到 “虐女”“三观不正” 等内容的剧本,都会被筛掉。

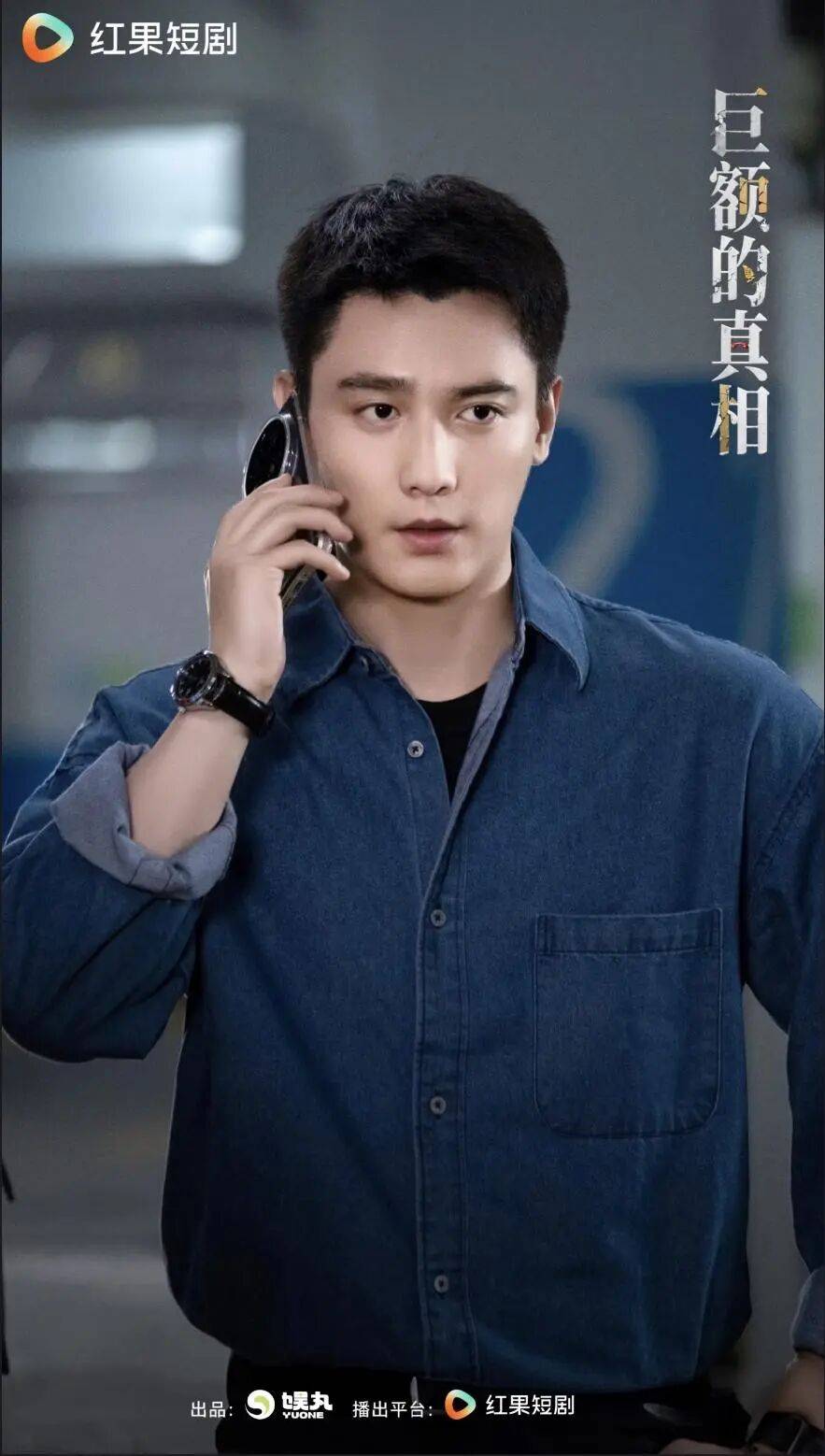

欢娱影视就向小娱明确他们“会拒绝低质的剧本”。同时,他们也会更倾向于有正面意义和价值的短剧新尝试,最近刘擎、滕泽文主演的《巨额的真相》,就是反诈宣传的短剧,是“公安微短剧千集计划”和“浙里微光·微短剧+”创作计划的重点项目之一。

但并非所有人都愿意 “被公司管着”。大量的头部演员至今保持个人团队、建立个人工作室的状态——对他们来说,当自身有足够的演员号召力,不怕接不了戏时,独立灵活或许是更优的选择。

在红果分账政策出台后,“头部演员可直接与平台分账”这件事,对有绝对话语权,运营个人工作室、团队的演员,是一种显而易见的利好。对他们来说,不愁没戏拍的状态下,个人独立出来,能保证“收益更可控,不用分中间环节的钱”。这种自己当老板的模式,对有流量基础的演员吸引力极大。

但“单干”的短板也很明显。个人工作室资源有限,毕竟,艺人生态建立之后,很多公司内部的最好、最重要的项目只会留给签约艺人。

从野路子到科班生,通通流向短剧

刘博洋毕业于重庆大学表演系,按现在的说法,是个地地道道的科班演员。

至今记得 2023年初刚接触短剧时的情形:“当时系里同学都在挤长剧组的试镜,没人把短剧当正经出路,觉得那是‘野路子’。” 可两年过去,他身边的很多演员朋友、曾经的学弟学妹毕业出来都拍上了短剧,“现在聚会聊的全是‘短剧能练戏还稳赚,为啥不去’”。

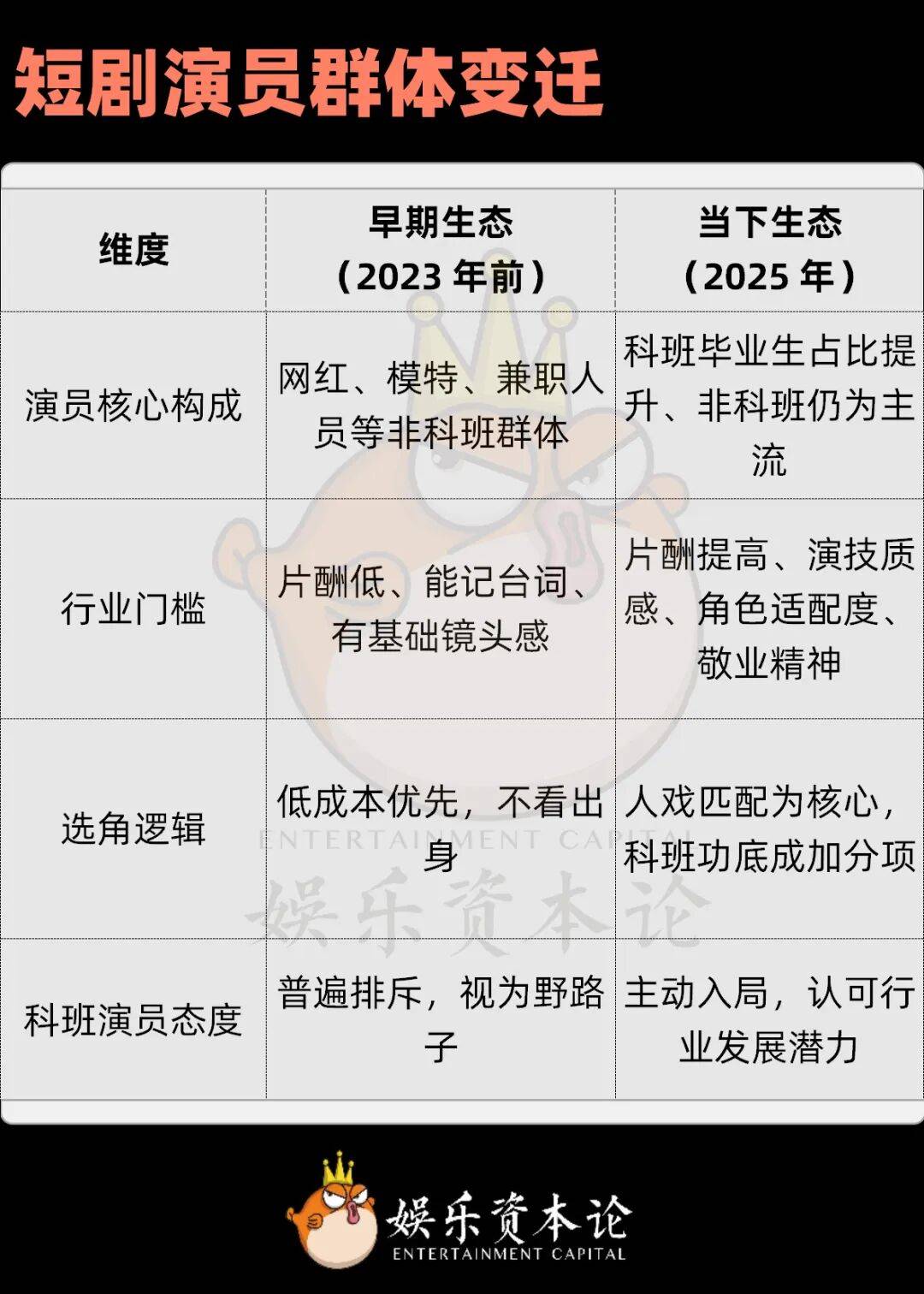

这种转变的背后,是短剧演员生态最鲜明的迭代,曾经 “非科班扎堆、科班瞧不上” 的格局,正被彻底改写。

2023年刘博洋第一次接触短剧时,剧组的构成让他印象深刻:“没有几个真的科班出来的演员,表演方式和我们学的完全不一样” 。这正是早期短剧演员生态的缩影——演员都是群演、学生、模特等等,行业门槛仅停留在“能记台词、有镜头感”。

那时的短剧剧本情节简单粗糙,拍摄周期压缩在一周内。这种 “草台班子”模式以及短剧偏下沉的内容,让科班生们普遍心存排斥,“觉得拍短剧是‘自降身价’”。

随着近两年剧本质量提升、制作团队成熟,粗制滥造逐渐被精品取代,更重要的是短剧的影响力越来越大,红果DAU迎头赶上长视频平台后,科班演员的态度也从“看不上”变成了“主动来”。

AI作图 by娱乐资本论

无论是长剧还是短剧公司,都能明显感知到这种变化:“北电、中戏、上戏的科班毕业生越来越多来投简历,他们说以前觉得短剧‘不专业’,现在看到市场精品化了,‘能感知到内容迭代感,而且工作模式比长剧灵活’。”

短剧演员生态的成熟,就体现在 “出身不再是门槛” 的转变上。

科班的涌入,在一定程度上挤占了曾经“野蛮生长”的空间,但影视作品始终还是看演员能力的地方,“我们不排斥科班,也不唯科班。”

从非科班的 “独角戏” 到科班非科班的 “大合唱”,短剧演员生态的这种转变,恰恰印证了行业的成熟 —— 当出身不再是标签,当 “能扛戏” 成为硬标准,这个行业才真正迎来了创作的黄金期。

结语

其实,这场围绕短剧演员的新博弈,从来不是 “人海战术” 与 “头部策略” 的二选一,也不是 “签公司” 与 “做个人” 的对立,而是行业从野蛮生长迈向精品化、成熟化,有越来越多资本参与、越来越多被大众认可阶段下的必然周期。

无论是红果的分账政策,演员门槛的逐渐抬高,还是大手笔100+签约演员的储备、短剧头部公司对顶流演员的争夺……都证明,短剧行业其实正在完成一次关键的资源重构。演员不再是“用完即走”的工具,而是能够影响质量、热度、产能的核心资产。

往后看,随着短剧影响力进一步渗透,演员的价值或许会更细分,未来衡量一个演员的标准也不再是“爆款率”的单一维度,而是公司、分账、数据、粉丝转化等多维度的综合实力。

这场博弈的最终赢家,必然是那些能看懂演员生态变化、找到演员真正价值的玩家。毕竟,短剧的竞争最终还是会从“抢人”的原始积累,走向 “养人”与“用人” 的深水区。